La Chine atteint un seuil historique de financement des Nations unies tandis que Washington poursuit sa politique isolationniste sous le second mandat Trump.

La dynamique de pouvoir au sein des Nations unies connaît une transformation majeure en 2025. Pour la première fois de son histoire, la Chine s’apprête à franchir le cap symbolique des 20% de contribution au budget de l’organisation internationale. Cette avancée diplomatique intervient précisément au moment où les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, réduisent considérablement leur engagement multilatéral.

Le contraste est saisissant. D’un côté, l’administration Trump renforce sa politique isolationniste en signant dès janvier un décret pour une seconde sortie de l’accord de Paris sur le climat, après avoir quitté l’UNESCO lors de son premier mandat. De l’autre, Pékin augmente méthodiquement son influence financière, passant de 12% du budget onusien en 2021 à plus de 20% en 2025, se rapprochant dangereusement des 22% américains.

Cette redistribution des cartes n’est pas fortuite. Lors de son premier mandat, Trump avait déjà amorcé un désengagement significatif des institutions internationales. Si son prédécesseur, Joe Biden, avait tenté de renverser cette tendance entre 2021 et 2024, le retour de la doctrine « America First » marque une nouvelle phase de repli stratégique américain sur la scène mondiale.

La montée en puissance chinoise ne se limite pas aux aspects financiers. Pékin mène une stratégie d’influence méthodique au sein du système onusien. Des fonctionnaires chinois occupent désormais des postes clés dans plusieurs agences, notamment à la direction de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Plus révélateur encore, l’emploi de ressortissants chinois au sein des Nations unies a connu une hausse spectaculaire de 85% entre 2009 et 2021. Une progression qui suscite paradoxalement des inquiétudes croissantes à Washington, où la vigilance est de mise face aux percées significatives de Pékin dans les organisations internationales.

Des divisions diplomatiques profondes

Le positionnement diplomatique des deux superpuissances s’est également durci ces derniers mois. Les États-Unis ont voté contre une résolution de l’Assemblée générale appelant à la fin de la guerre en Ukraine et opposé leur veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité demandant un cessez-le-feu à Gaza. Ces positions ont creusé le fossé avec l’Europe et aliéné de nombreux pays à majorité musulmane.

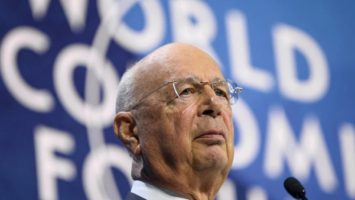

La nouvelle ambassadrice américaine désignée auprès de l’ONU, Elise Stefanik, incarne cette approche transactionnelle des relations internationales. Farouche partisane d’Israël et fidèle à la doctrine America First, elle privilégie une défense sans concession des intérêts américains plutôt qu’une recherche de consensus multilatéral.

Face à cette polarisation, l’ambassadeur chinois auprès des Nations unies, Fu Cong, a récemment appelé à dépasser les antagonismes entre les deux principales puissances contributrices. Selon lui, Pékin et Washington devraient plutôt concentrer leurs efforts sur les défis communs comme le terrorisme et le changement climatique.

Cette main tendue contraste avec les réductions drastiques du financement onusien par l’administration Trump, dénoncées par le secrétaire général Antonio Guterres. Dans ce contexte de sous-financement chronique de l’organisation, l’augmentation des contributions chinoises est paradoxalement perçue comme « une source d’optimisme » par certains diplomates européens.

L’évolution du financement de l’ONU reflète une reconfiguration plus profonde de l’ordre international. Malgré son ralentissement économique, la Chine poursuit méthodiquement sa stratégie d’influence mondiale, tandis que les États-Unis oscillent entre engagement et repli au gré des alternances politiques.

Cette instabilité américaine, contrastant avec la constance stratégique chinoise, pourrait à terme modifier durablement l’équilibre des pouvoirs au sein du système multilatéral.

Carrefour-Soleil