Un rapport de l’ONG Mighty Earth révèle comment l’industrie du cacao dévore les dernières forêts intactes d’Afrique centrale. Le compte à rebours a commencé.

Le Cameroun vit actuellement un drame environnemental en temps réel. Pendant que vous lisez ces lignes, des tronçonneuses rasent méthodiquement les forêts millénaires du bassin du Congo. La cause ? Une soif insatiable de cacao qui transforme le pays en nouveau terrain de chasse pour les multinationales du chocolat.

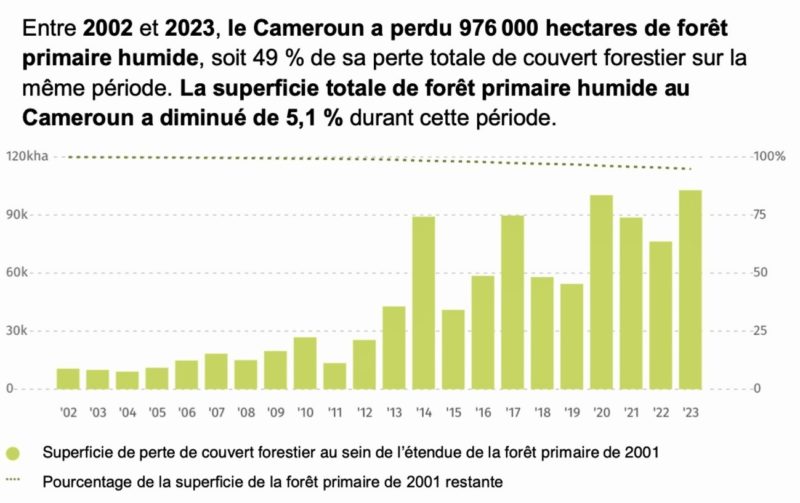

Les chiffres sont effrayants : 781 000 hectares de forêt sont rayés de la carte depuis 2020. Pour visualiser l’ampleur du désastre, imaginez la Corse entière transformée en plantations de cacao. Dans certaines zones, 40% des arbres centenaires ont disparu en cinq petites années.

Cette hécatombe n’est pas un accident. C’est un plan orchestré. Le Cameroun a décidé de tripler sa production d’ici 2030, visant le podium mondial du cacao. Objectif : détrôner les géants ouest-africains (Côte d’Ivoire et Ghana) en exploitant ses dernières forêts vierges.

Paradoxe cruel : 80% de ce cacao atterrit dans les tablettes produites en Europe. Chaque carré de chocolat que les consommateurs des pays riches croquent porte potentiellement l’empreinte de cette destruction. L’Union européenne tente de stopper le massacre avec son nouveau Règlement contre la déforestation (RDUE) qui entrera en vigueur le 30 décembre 2025.

Ce nouvel acte exige une traçabilité totale : chaque fève doit prouver qu’elle ne vient pas de zones déboisées après 2020. La mission semble impossible dans un secteur gangrené par l’opacité et les circuits parallèles.

Les « coxeurs », ces fantômes qui sabotent tout

Au cœur du système : les « coxeurs », ces intermédiaires de l’ombre qui achètent cash aux producteurs. Ils mélangent allègrement cacao « propre » et cacao issu de déforestation, rendant toute traçabilité illusoire. Ces hommes de l’ombre détiennent les clés du système : ils paient comptant quand les coopératives officielles imposent des délais insupportables aux agriculteurs.

Résultat : plus des deux tiers des producteurs camerounais croupissent sous le seuil de pauvreté. Cette misère les pousse inexorablement vers la solution de facilité : défricher toujours plus pour survivre.

Les victimes silencieuses de cette ruée sont les populations autochtones, la biodiversité ainsi que la faune (gorilles des plaines, éléphants de forêt et chimpanzés). Elles voient leur environnement se fragmenter jour après jour.

Les enquêtes de terrain menées par des équipes de Mighty Earth à Nkondjock, Yabassi et Njombé (région du Littoral) révèlent la triste réalité : la déforestation bat son plein, même après 2020, en violation flagrante des futures normes européennes.

Le Cameroun fonce droit vers le même précipice que ses concurrents ouest-africains. La Côte d’Ivoire a perdu 80% de ses forêts en quelques décennies, se transformant d’éden tropical en savane dévastée. Le Ghana subit le même sort avec l’invasion systématique de ses parcs naturels.

Quelques lueurs d’espoir percent néanmoins. Des géants comme Barry Callebaut investissent dans la surveillance satellite et la cartographie. Mais ces efforts restent dérisoires face à l’urgence absolue.

Les solutions existent : réguler les coxeurs, intégrer les circuits informels, promouvoir l’agroforesterie, limiter les plantations aux terres déjà dégradées. Mais le temps file dangereusement.

Le Cameroun se trouve à la croisée des chemins. Soit il saisit cette dernière chance de préserver ses trésors naturels tout en développant son économie cacaoyère, soit il rejoint le club fermé des pays ayant tout sacrifié pour quelques décennies de profits chocolatés.

L’horloge tourne. Dans quelques années, il sera trop tard pour sauver ce qui peut encore l’être. Le choix appartient désormais aux dirigeants camerounais : laisser un héritage de prospérité durable ou un testament de désolation écologique.

Carrefour-Soleil