Une enquête internationale révèle l’écart alarmant entre l’importance accordée aux libertés fondamentales et leur réalité perçue dans 35 pays.

À l’ère du numérique où les informations traversent continents et océans en quelques secondes, le statut des libertés essentielles à ce flux d’échanges soulève des questions fondamentales. Les résultats d’une enquête internationale récente révèlent une réalité troublante que les chercheurs ont baptisée « le fossé de la liberté ». Il s’agit de cette disparité frappante qui existe entre la valeur théorique que les populations attribuent aux libertés démocratiques et leur évaluation bien plus sombre de ces mêmes libertés dans leur expérience quotidienne.

L’enquête, menée auprès d’adultes dans 35 pays, révèle des chiffres saisissants. Alors que 61% des répondants considèrent la liberté de la presse comme « très importante », seulement 28% estiment que leurs médias nationaux sont « totalement libres » de rapporter l’actualité. Un écart similaire se manifeste concernant la liberté d’expression : valorisée comme « très importante » par 59% des personnes interrogées, mais jugée « totale » par seulement 31% d’entre elles. Ce décalage troublant apparaît dans 31 des 35 pays étudiés.

Quant à la liberté sur internet, si 55% des sondés la jugent essentielle, seuls 50% se sentent « totalement libres » d’utiliser le réseau mondial sans contraintes, C’est un écart moins prononcé mais néanmoins significatif dans notre ère numérique.

La désinformation, fléau démocratique contemporain

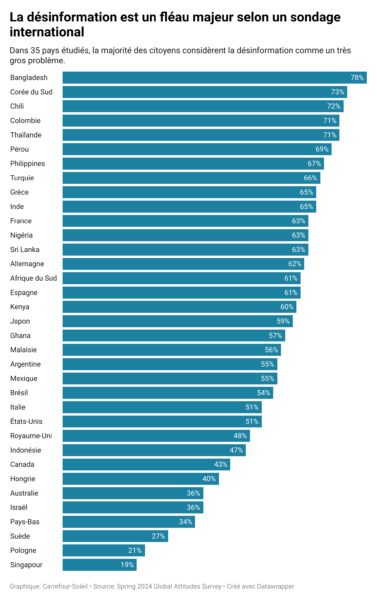

Au-delà de ces libertés fondamentales, l’étude met en lumière une préoccupation universelle : la prolifération des « fake news », ces informations fabriquées ou manipulées qui envahissent l’espace médiatique. Dans plus de la moitié des pays sondés, des majorités affirment que ce phénomène constitue « un très gros problème » pour leur société.

Si cette inquiétude traverse toutes les frontières, elle se révèle particulièrement intense dans les pays à revenu intermédiaire. Néanmoins, les nations économiquement avancées ne sont pas épargnées : 73% des Sud-Coréens, 72% des Chiliens, 65% des Grecs, 63% des Français et 62% des Allemands perçoivent la désinformation comme une menace majeure.

Ces perceptions ne sont pas sans conséquence sur la santé démocratique. L’étude établit une corrélation significative : les citoyens les plus préoccupés par la désinformation sont généralement moins satisfaits du fonctionnement démocratique de leur pays. Cette tendance est particulièrement marquée dans des démocraties établies comme le Canada, la Grèce, la Hongrie, Israël, la Suède et le Royaume-Uni – nations où la satisfaction démocratique connaît par ailleurs un déclin ces dernières années.

Fait notable, l’enquête révèle également que les personnes accordant la plus grande importance aux libertés d’expression, de presse et d’internet sont souvent celles qui s’inquiètent le plus de la désinformation. Cette corrélation suggère un cercle vicieux : plus on valorise l’information libre, plus on devient sensible aux menaces qui pèsent sur sa qualité et sa véracité.

Dans presque tous les pays étudiés (Singapour faisant figure d’exception), une majorité de citoyens considère que les informations fabriquées constituent au minimum un « problème modérément important » – témoignant d’une préoccupation désormais mondialisée face à ce phénomène qui érode la confiance dans les institutions médiatiques et, par extension, dans le fonctionnement démocratique.

Cette étude internationale sonne comme un avertissement : à l’heure où les démocraties font face à des défis multiples, la protection des libertés fondamentales et la lutte contre la désinformation apparaissent comme deux faces d’une même pièce, celle de la vitalité démocratique mondiale.

Carrefour-Soleil