Des scientifiques découvrent des concentrations croissantes de microplastiques dans le cerveau humain, avec des niveaux équivalant à une cuillère en plastique par organe.

Les microplastiques ont franchi la dernière frontière de notre organisme : le cerveau humain. Cette découverte alarmante soulève des questions cruciales sur l’impact de la pollution plastique sur notre santé neurologique, alors que la production mondiale de plastique s’apprête à tripler d’ici 2060.

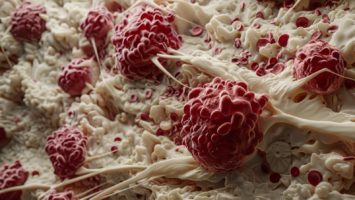

Les microplastiques sont des particules de plastique mesurant moins de 5 millimètres, souvent invisibles à l’œil nu. Ces fragments résultent de la dégradation de déchets plastiques plus volumineux ou sont directement rejetés par diverses activités industrielles. Leur taille microscopique leur permet de voyager partout : dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les aliments que nous consommons.

La barrière hémato-encéphalique, ce système de filtration naturel qui protège normalement notre cerveau des substances toxiques, s’avère perméable à ces envahisseurs microscopiques. Cette membrane sélective, qui régule le passage des substances du sang vers le tissu cérébral, constitue pourtant notre dernière ligne de défense neurologique.

En février dernier, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Medicine a créé un véritable électrochoc scientifique. Le toxicologue Matthew Campen et son équipe ont analysé les tissus cérébraux de 52 personnes décédées entre 2016 et 2023 dans l’État américain du Nouveau-Mexique.

Leurs résultats sont saisissants : l’équivalent d’une cuillère à café de microplastiques par cerveau, soit environ 10 grammes. Plus inquiétant encore, la concentration de ces particules a considérablement augmenté entre les échantillons de 2016 et ceux de 2023, révélant une contamination croissante.

Des risques neurologiques encore méconnus

Bien que la présence de microplastiques dans le cerveau soit désormais établie, leurs effets restent largement incompris. Les nanoplastiques, particules encore plus petites, accompagnent souvent les microplastiques et pourraient présenter une toxicité différente en raison de leur capacité à pénétrer plus profondément dans les cellules.

Des études préliminaires sur des souris suggèrent des mécanismes préoccupants. Les chercheurs chinois ont observé que ces particules peuvent obstruer les cellules cérébrales et provoquer des caillots sanguins rares. Bien que ces mammifères diffèrent considérablement de l’homme, ces résultats alimentent les inquiétudes sur d’éventuels troubles neurologiques : inflammations cérébrales, dysfonctionnements cognitifs, ou perturbations des neurotransmetteurs.

Malgré ces découvertes troublantes, la communauté scientifique appelle à la prudence. Theodore Henry, toxicologue à l’université Heriot-Watt, souligne que « les spéculations sur les effets potentiels vont bien au-delà des preuves actuelles. » Oliver Jones, de l’université RMIT en Australie, rappelle qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre la présence de microplastiques et des troubles de santé spécifiques.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) maintient que « les preuves sont insuffisantes pour déterminer les risques pour la santé humaine. » Cette position prudente reflète les limites des études observationnelles, qui peuvent identifier des corrélations sans prouver de relation de cause à effet.

Face à cette incertitude, de nombreux experts plaident pour l’application du principe de précaution. L’Institut de santé globale de Barcelone affirme que « les décisions politiques ne peuvent attendre que toutes les données soient disponibles. » Cette approche préventive vise à anticiper les risques plutôt que de subir leurs conséquences.

Les négociations pour le premier traité mondial sur la pollution plastique, qui se déroulent actuellement à Genève, prennent une dimension nouvelle à la lumière de ces découvertes. La contamination cérébrale par les microplastiques pourrait devenir un argument décisif pour accélérer les mesures de réduction de la production plastique.

L’invasion silencieuse de notre cerveau par les microplastiques nous confronte à un défi sanitaire inédit. Entre prudence scientifique et urgence environnementale, l’humanité doit agir avant que cette contamination invisible ne devienne une crise neurologique majeure.

Carrefour-Soleil